| 2004年06月19日 |

| 行こか戻ろか 「お亀岩ー天狗塚ー三嶺」縦走尾根街道 (TAKAさんに会った!) |

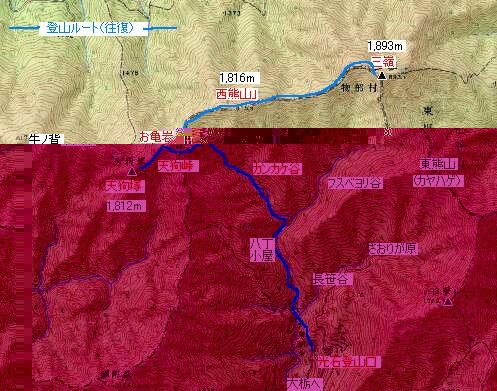

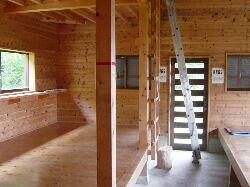

光石ー堂床ーカンカケ谷ーお亀岩ー天狗塚ー西熊山ー三嶺ーお亀岩ー光石 お亀岩ー天狗ー西熊ー三嶺 縦走ルート図 地図加工 :国土交通省50000地図(承認番号 平15総使、第634号) またまた仕事が忙しくお山から遠ざかってしまった。やっと一息付いた週末と言うのに台風6号が迫っている。頭の中で練りあがった 自転車縦走ルート「綱付森ー天狗塚ー西熊山ー三嶺ー白髪山」の下見を兼ねて光石のルートチェックのつもりでお亀岩を目指す。 高速南国インターを下り、国道195号線を大栃橋で左折、西熊渓谷へ進む。この川の名前は上韮生(かみにろう)川と言いとても読 めない。心配の天気だが朝方は日が差すほどでひょっとすると雨に会わずに帰れるかも・・(甘かった!) 先日「REIKOさんと殿下」皇室アルバムコンビが綱付森へご散策されたお召し道路「笹渓谷線」を左に見ながら上韮生川(久保川) をさかのぼる。西熊渓谷に近づくと道路は少し細くなり道端にはホタルブクロが車に当たりそうなくらい沢山咲いていた。   高知県物部村 光石登山口 堂床キャンプ場 木戸の川原 西熊渓谷の登り坂を幾度も折り返して午前九時前、林道ヘヤピンカーブにある光石(ひかりいし)登山口駐車場に到着。週末と いうのに車が一台あるだけ。やはり冷静な登山者はこんな台風の近づく日に山へは出かけないんだろうねえ。トイレも完備された 駐車場をお亀岩・三嶺登山道へ入っていく。途中登山道崩壊場所を迂回して堂床キャンプ場の広場に着いた。 ここは木戸の川原と呼ばれ山あくまで青く、水限りなく透明に近いブルーの別天地。第一印象で「これは楽しめる登山道だ」という 事がわかる。 橋を二つ渡り竹林のある整備された広い木道を登っていくと左側に「綱付森」の標識が見えちょっと藪っぽい細めの道があった。 これが綱付新道かな? それを過ぎて歩くと光石登山口から約40分で八丁ヒュッテ(無人)に付いた。ここに水場があり一本調達。今日は尾根縦走で5本 ペットボトルをしょっている。   さおりが原ルートへの分岐 二つ目の橋を渡り登っていく   橋を越えると整備された木道に 綱付森への分岐点   八丁ヒュッテ 水場が横にある 美しい登山道 これを過ぎると、川のすぐ横の美しい崖道が続き、沢渡りの場所に出た。いや〜何たって素晴しい登山道だ〜。結構水量が多い が適当に岩があり渡渉は問題ない。フスベヨリ谷への分岐を過ぎると広い場所へ出た。沢の本流を左手にここからは沢の支流に 沿ってドンドン進む。小さな沢を何度もクロスするが、テープやケルンが積んであり間違う事はない。 懐(ふところ)の深い高知の登山道に満足しながら登っていく。 名頃からケダモミの丘経由の徳島側登山道もいいが、この沢道はこたえられない!  カンカケ谷の沢 サルもいた   ボクもこんな真っ直ぐな人間になりたかった ヒメシャラ双生児 この沢沿いの道にはいたるところに花が咲いており、澄んだ谷水が涼しげに小滝をつくり、岩にも姫レンゲが黄色の彩りを添える。 沢山の蝶々が近づくと驚いたように足元から飛び立ち遠くに飛んでいってしまう。今日は忙しいので蝶の撮影は諦めよう。最初は高度 は稼げず谷の奥へ奥へと緩やかに詰めていく。   水豊な透明感一杯の沢道 カンカケ谷の主 集合体  バイケイソウの咲く緑の登山道 あまり高度を稼がないので、そのうち急坂になるだろうと思っていたが、やはり谷の奥まで詰めると、そこからは急登が待っていた 。でもここも適当にブナやヒメシャラ、モミの木、巨石の美しい映画の場面のような景色が目に入っては後ろに遠ざかる。決して退屈 などしない一級品の山歩きを体験できる。   急登にある水場 この帽子が・・・ 高度を上げると視界が開けて来た 途中に大岩の水場があり、ここでも水を補給。厳しい初夏の尾根歩きに備えてペットボトル五本を用意してきたので常時5本の 重たい命の水を背負って汗をかく。このカンカケ谷は水場が豊富で命に溢れている。このルートだと空のペットボトル持参でいいかも。 ここでHPアップを大幅に遅らせた 奥物部 「カンカケ登山道で咲く花」 を紹介! 「ぐるっと野の花」 蘭さん師匠門下への登竜門だ〜〜   コナスビ(葉っぱの形から) タニアジサイ(ヤマアジサイが谷にあるから)   キスミレ タニソバ(タデ科)と思ったがクルマムグラ(あかね科)   ウワバミソウ (イラクサ科) フッキソウと推理(でも低木ではない) ギボウシの仲間? これ宿題   マルバアオダモ(くろもじく〜ん教えて〜) スカズラ(花が白から黄色に変わる)   タケニグサ(ケシ科)蘭さんお墨付き テンナンショウ(サトイモ科)   フタリシズカ (センリョウ科) これもフタリシヅカ?(葉っぱが違うのに?)   ヒメレンゲとウワバミソウ バイケイソウ (ユリ科)   ヒメレンゲ (ベンケイソウ科) アマドコロ (ユリ科)   ヒメナツトウダイ(トウダイグサ科 エンレイソウ (ユリ科)   貴方も誰なの? ウマノアシガタ(キンポウゲ科) 緑の坂を登るとやがて木々の間から背中側に視界が開けてきた。ほぼ同時に左前方に尖がった山が現れた。お亀岩から天狗塚 へのピーク「地蔵の頭」の縁部だ。結構切り立っていて崩壊部も見られた。しばらく開けつつある景色を眺めながら歩くとお亀水場 があり、そこを抜けると眼前の視界が突然開けて、正面にお亀岩付近の岩場やお亀避難小屋が右手に現れた。やっと尾根近くに やって来た。 花を見ながら来たので登山口から3時間あまりかかってしまった。   天狗塚への尾根道、地蔵の頭縁部(左) 岩と笹と自然林   地蔵の頭方面が開ける お亀小屋直下の水場   お亀小屋が見えた 青空もちょっと見えた お亀小屋に到着 12時10分 お亀避難小屋は当然鍵がかかっていないのでちょっとお邪魔させてもらう。え〜?入口を入ると懐かしいストーブが据えつけられ ており、各種調味料、ナベが棚に並んでいる。ストーブの周りには物干し紐が張ってあり、乾いたタオルが3本奥にかかっていた。 (後でお世話になることに・・・) 風が強いのでこの中で昼食をとらせて頂く。 快適〜〜!   冬に備えてストーブにあたる訓練 うひゃ〜 我が家より広くてキレイじゃないの 別室に入ってびっくり。こりゃ新宮霧の森コッテージに勝るとも劣らない立派な宿泊施設だ!マットや二階にはシュラフが一つ 置かれている。板間には冬に讃岐富士さんなどの山男どもが夜の徒然(つれづれ)に祝杯を交わしたコップの跡が沢山付い ている。じ〜とそこに座っていると山男、山女達の会話が聞こえてくるようだ。大き目の窓の外には意外にもしっかりしたすそ野 を持った白髪山とその左には「カヤハゲ」などと無礼千万な名前を人類によって付けられた東熊山が不機嫌そうに頭をかしげ ていた。   お亀小屋から見た白髪山 お亀峠コルから北側風景 こりゃANちゃんみたいに震えながらテント泊しなくてもお泊り登山可能だわ!でも夜は退屈だろうね。今度登山ロボットを誘って 来ようっと!でもお泊りグッズを色々揃えなければ・・・この強風から遮断された空間にたたずむと色々とちっぽけな夢が膨らんで くる。 お亀岩のコルに出るとさすが台風の影響で猛烈な風が吹き荒れていた。するとお亀岩の向こうから今日初めての人類出現!聞くと 高松から来られた方だった。やはりこんな日に来るのは粘りのさぬきウドン香川県人か!・・  お亀岩〜 そういえば何処となくゾウガメの雰囲気   お亀岩分岐 地蔵の頭への尾根道 高松から来られた登山者が下りて来た バックは西熊山と右奥に三嶺 お亀岩コルの北側はなだらかに笹原が下っていて、その向こうには谷の人家(久保影あたりか)が霧の切れ間に見え隠れしている。 笹原を進むとすこし風の陰に木が茂っていて、その中の小さな岩がごろごろした登山道を抜けると地蔵の頭尾根に出た。 ひゃ〜 笹の絶壁が南に落ち込んでいる。振り返ると西熊山とその右奥に三嶺が顔を出している。トゲアザミが沢山あり先ほどからズボンを 突き破りチクリチクリと存在を主張する。ようしようし写真を撮ってやりましょう。   お亀峠より地蔵の頭へ続く尾根 風の当たらない場所には木が生えている  西熊山と三嶺を見つめる尾根に咲くトゲアザミ しばらく進むと風が一段と強くなり「地蔵の頭越」に付いた。ここに綱付森や天狗塚方面を記した標識が立っていた。お〜〜懐かし の天狗塚! 大きな雲が南西から迫って天狗塚を覆い隠そうとしている。すぐさま肩口のホルダーから愛用のソニーサイババ念力 ショットを抜いてすばやく電源を押しシャッターを切る。これが迫り来る悪天候の為、本日最後のマトモな写真となった。   地蔵の頭分岐 (左は綱付森へ) 天狗峠(いざり峠)  ウマノアシガタが咲く天狗塚登山道 右が天狗塚  雲が迫って来たので急いで天狗塚を撮影 どうせ霧と雲とで景色が期待できないのはわかっているけど、このポリシーの全く無い自称ピークハンターは天狗塚山頂を目指す。 やっぱり何にも見えなかったばかりか、大き目の頭に合わせて買ったばかりのUSA製ナイキキャップを風であっと言う間に牛ノ背 方面へ飛ばされてしまった。「なべちゃんの落し物、失せ物コーナー」に届けなくては・・・   天狗塚岩場に咲くコメツツジ 天狗塚山頂 帽子が飛ばされた〜でも笑ってるよ さて、牛ノ背が見えない天狗塚なんて瀬戸大橋が見えない正通寺山みたいなもの(えらいローカルな例えだなあ・・)オサラバだ 又天気のいい日に讃岐富士さんとコタンの口笛みたいに熱燗持って牛ノ背から登ってこよう。 お亀岩コルまで帰ると、来た時とは打って変わって悪天候の兆しが甚だしい。う〜ん冷静な登山者ならここで勇気ある下山を するのだけれど時間は2時50分。4時まで三嶺を目指し、到着できれば東熊山からカゲハヤ・コース(さおりが原)経由で登山口 へ下りる事にする。  お亀分岐から西熊山ー三嶺へ向けてのたおやかな登山道 西熊山まで登るとすこし雨がぱらぱらしだしたが、まだ本降りの兆しではなかった。もし晴れていたならものすごく素晴しい 尾根ルートであろう事は視界の効く範囲の景色から容易に想像出来た。台風だもの、雨に濡れないだけでももうけもの。 行ける所まで行ってみよう。   三嶺への尾根道のコメツツジ 孤独な中年は人生を探してどこへ行く   西熊山山頂 まだこの余裕! 晴れたらいいね 香川山男の雄 「TAKA」さんと出会う! 西熊山を過ぎて尾根道に少しづつ咲いているコメツツジを探して撮影しながら歩いていると、向こうから大柄な一見してダダ者では なさそうな山男が現れた。今日会う二人目の登山者だ。「三嶺まではまだだいぶありますか?」の問いに「40分ほどかかりました からこちらから登りなので1時間くらいでしょう」(的確な計算!)「どこから来られましたか?」「高松からです」(えー又ウドン県人だ) 「どちらのコースから」「西山林道から牛ノ背を上がって来ました」 え〜それってまさか讃岐富士さん? いや違う こんな日に凄い人がいるもんだ! (後に讃岐富士さんにこの事を連絡すると「それはTAKAさんという大先輩です」と教えられる) 私がニ目(にもく)置いている讃岐 富士さんがさらにニ目置く人となると、碁でいえば四目(もく)=星目(せいもく)の大先輩だ〜 知ってたら直立不動だった。それを 知らずに「お気をつけて」と別れ際に声まで掛けてしまった。それはTAkAさんがビギナー山キチの私に対して投げかける言葉じゃ ないかい!  地球は丸かった 三嶺への尾根道 TAKAさんと別れて暫く行くと、風の通り抜ける盗人沢に近づいた。尾根のむこうから大きな沢があるようにザ〜ザ〜と大きな音が 絶え間なく聞こえてくる。まさかこの尾根に沢はなかろうと思っていると、そこは三嶺縦走路のホーン岬、強風が吹きぬける窪地だ った。息が出来ない程の強風によろけながらその50mを抜けてまた尾根を登る。 急にざ〜と横殴りの雨が降り始め、今までレインコートと信じて着ていた黄色のビニール製品(特価450円)には防水効果がほぼ 無かった事に気が付いた。とき既に遅し。帽子も天狗塚の風神に捧げられたし、レインコートのズボンをナップサックから出すチャ ンスを失ったまま全身ずぶ濡れ! 濡れ鼠のヨレヨレ中年はそれでも打たれ強く前進する。   三嶺への道 向こうに要塞が見える 三嶺への道 何かにとり憑かれた様に三嶺を目指してむが、これかと思って尾根を登るとその又向こうに山塊が霧に霞んで現れる。右側に 岩があるのでこれで間違いがないと思って頑張るとまだその向こうに山塊が現れる。右側に「青ザレ」が現れたので強風で飛ば されないように通過して進む。左手(北側)は同じような標高のピークがあり道を間違ったのかと心配しながら三嶺らしき最後の ピークを迎える。 もうナップサックも何もずぶ濡れで、雨と強風で地図を出す事もできず、4時半になった。 三嶺の避難小屋には先客がいる事をTAKAさんから聞いていたので、最悪の場合お亀避難小屋で一夜を明かすつもりで「知っ た道」を帰る事に。三嶺、カヤハゲ、長笹谷コースの知らない道を行くのはこの天気ではちょっとリスクがある。ましてや鎖場の あるフスベヨリ谷コースも近道だが初めての道は止めておこう。 魚類と違って哺乳類はずぶ濡れになると気が弱くなるものだ。   三嶺への道も大詰めに 雨と霧でこれが最後の撮影となった 濡れた体から強風が容赦無く体温を奪う。 ボクシングのロッキーや人間機関車ザトペックになりながら腕を振って体温を上げる。 程度によるが、これくらいの逆境はまだ楽しめる範囲だ。そこのところの見極めが大事! 携帯電話やカメラの水濡れを心配しながら1m80cm前だけをひたすら見つめて歩き、全く無意味なレイン・イン・コートをしつこく 着たまま18時にお亀避難小屋に転がり込んだ。避難小屋の床下からは強風が吹き込んできたが、ひと時の安息の場所を提供 してくれた。ありがたや。ナップサックの底には水が溜まっていた。 板間にナップサックの総てをさらえ出すと、救急用のツェルトや折りたたみ傘も虚しく板間に転がった。、着ている衣服、下着を全て 脱いで絞る。この施設の優れた点は、入口を入った所に排水溝があり、屋内で濡れた衣服を絞ることが出来る点だ。避難小屋って 総てそうなっているんだろうなあ 何とか濡れていない唯一の雨カッパのズボンをスッポンポン(絶対想像しないで!)の上に履いて、小屋に干されている乾いたタオル を交換してもらい、頭を拭く。 あ〜一息ついた!乾いたタオルをもう一本交換してもらい首にまき、絞った上着を着て下山。水場を過ぎて森の中に入れば雨風も 問題ないはずだ。風と雨の強い南斜面下山道を飛ぶように走る。予想通り、水場を過ぎると森の木々が雨風から優しく私を守って くれた。お亀小屋で懐中電灯2個の点灯試験をしているので、朝登った同じ道を下るという安心感は、この道を選択の正しさを証明 するものだった。 問題の沢渡りも明るい内にクリアできて午後8時光石登山口の自動車に到着した。 尾根道で出会った花たち (蘭バダおじさんの「ぐるりんと山の花」)   コメツツジ アップ コメツツジ (ツツジ科)   トゲアザミ (キク科) キバナツクバネウツギ   ウマノアシガタ (キンポウゲ科) ニガナ (キク科)   ツマトリソウ (サクラソウ科) 笹の花 この黒ん坊から白い花が咲く ゲット げっと〜〜 蘭師匠のアドバイスだ〜 「小さな過ちを繰り返して大きな過ちを防ぐ」という私のスタイル通りの山歩きだった。 小さな過ちを楽しんだ今回の天狗塚ー西熊山ー三嶺だったが、高嶺フラワーズのように三万円とはいかなくても軽いゴアテックスの レインコートを買う事と雨に備えてビニール袋を沢山持っていくという大事な教訓を残した。 偶然 プロフェッショナルな山歩きで定評のある趣深山「TAKA」さんとも尾根道でお会いできたし、当初の予定通り「ぐるっと野の花」 蘭さんの弟子入り初、山の花レポートも曲がりなりにもアップ出来、意義深い山歩きとりました。 |